L’industrie de l’amiante, qui a contribué à l’essor économique de la région de Thetford Mines, en Chaudière-Appalaches, a laissé derrière elle de gigantesques amoncellements de résidus amiantés qui menacent la rivière Bécancour et les lacs de la région. De récentes analyses ont permis de déceler des taux de fibres d’amiante inquiétants dans la rivière. Des solutions existent pour remettre les anciens sites miniers dans un état acceptable sur le plan environnemental. Mais le ministère québécois de l’Environnement tarde à intervenir.

Restaurer la vallée de l’amiante une halde à la fois

Restaurer la vallée de l’amiante une halde à la fois

Texte : France Beaudoin Photographies : Pier Gagné

Partout, des barricades bloquent l’accès aux anciennes mines d’amiante de la région de Thetford Mines. Les lieux, considérés comme dangereux, sont étroitement surveillés. Mais la société Asbestos nous autorise à nous déplacer sur le site de la British Canadian 1, fermé depuis 1997.

S’y déplacer s’avère périlleux. Il faut longer une montagne de résidus miniers d’une centaine de mètres de haut, aux pentes abruptes, et marcher au creux d’une crevasse pour finalement accéder au pied de cette colline, sur les rives de la rivière Bécancour.

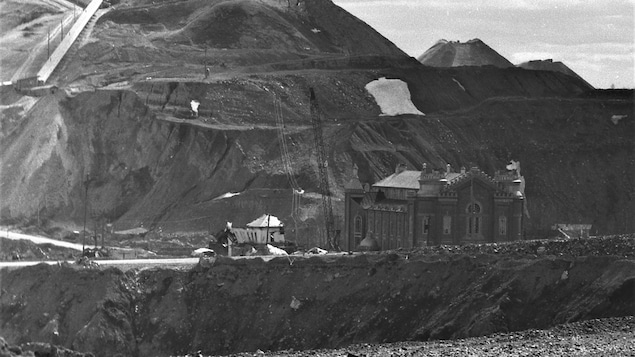

Le spectacle est saisissant. Une chaîne d’amoncellements qui ressemblent à des volcans défile au loin. C’est ce qu’on appelle des haldes. Il y en a une cinquantaine dans la région. Huit cents millions de tonnes de résidus amiantés qui couvrent un territoire de 1500 hectares au milieu duquel coule la rivière.

L’héritage du passéL’héritage du passé

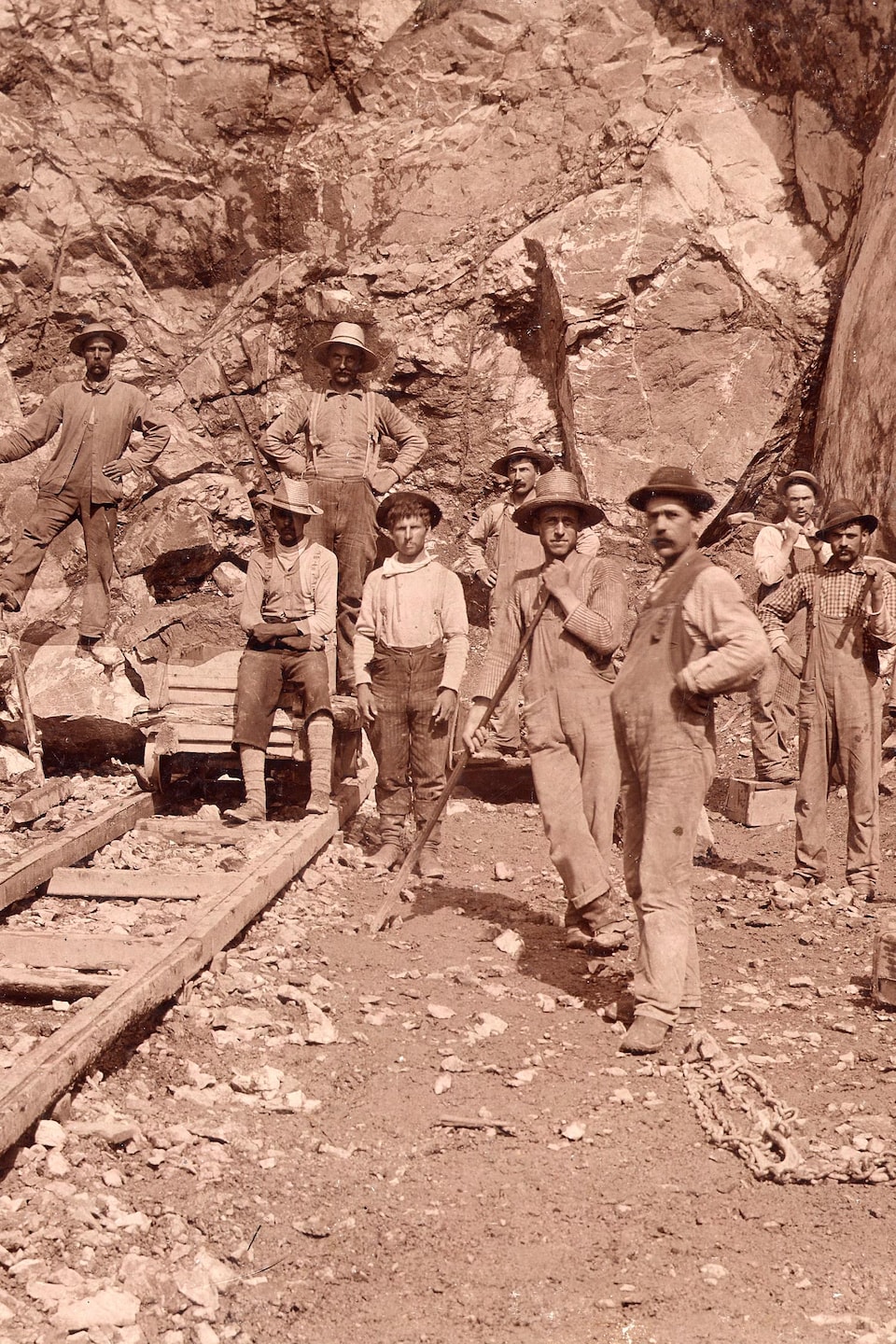

Quand on regarde les documents historiques, c'est inimaginable ce qui s'est fait au point de vue environnemental

, lance sans détour le responsable du volet génie et environnement à la Ville de Thetford Mines, Daniel Cyr.

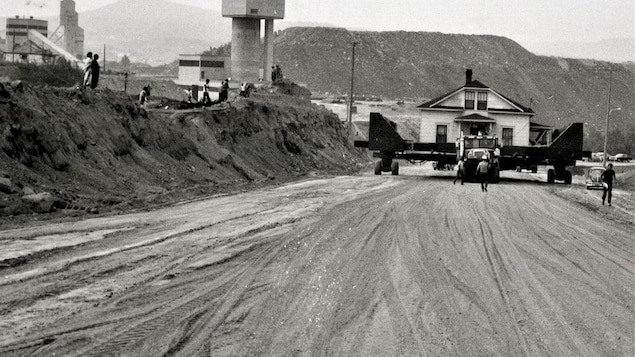

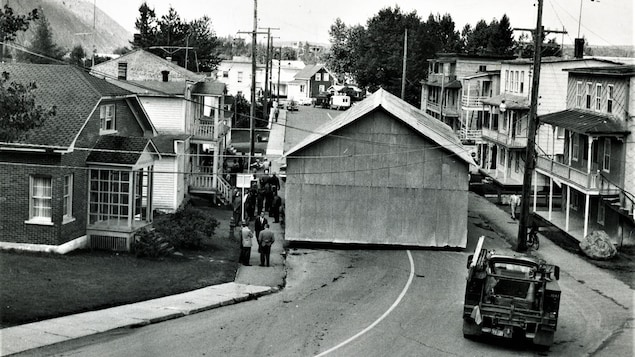

Ces haldes sont le résultat de plus d’un siècle d’exploitation de l’amiante. À l’époque, pour dénicher l’or blanc, rien n’arrêtait l’industrie. Un quartier résidentiel entier a été rasé. On a démoli et déménagé les maisons et même brûlé une église. Durant des décennies, les sociétés minières ont creusé partout et des convoyeurs ont craché sans répit des montagnes de résidus un peu partout à Thetford Mines et dans les environs.

Certains monticules sont composés de résidus miniers stériles. Mais d’autres, plus toxiques, contiennent des résidus d’amiante et des métaux. Plusieurs y voient aujourd’hui une menace non seulement à la santé, mais aussi à l’environnement.

On a été la capitale mondiale de l'amiante, puis on en était très fiers,, mais il n'y a pas eu de recherche scientifique sur l'amiante

, souligne Sandrine Desaulniers, directrice adjointe du Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC).

D’ailleurs, la présence de la rivière Bécancour au cœur des vestiges miniers la préoccupe. Les résultats d’analyses de l’eau réalisées par le GROBEC en aval du secteur minier sont troublants. Ils confirment que les taux de fibres d’amiante dans la rivière dépassent largement la norme américaine. Au Québec, il n’existe pas de norme sur la présence d’amiante dans l’eau.

Le problème vient de l’érosion des haldes. Les eaux de pluie s’écoulent en surface, forment des ravinements et entraînent des particules de résidus miniers vers le pied des collines. Des nappes d’eau se forment aussi à l’intérieur des haldes. L’eau s’écoule et l’on constate qu’elle ressurgit à l’extérieur par endroits. Des pans de haldes décrochent également, parfois sur plusieurs hectares. D’énormes quantités de sédiments filent donc tout droit dans le cours d’eau.

« Aucun suivi n'a été fait, ni par le ministère de l'Environnement ni par aucun autre ministère. Il ne semble pas avoir eu de préoccupations par rapport à ce qu'on voit ici, finalement. »

Un électrochocUn électrochoc

Un rapport du Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE) sur la gestion de l’amiante et des résidus miniers, dévoilé en 2020, reprend les constats du GROBEC. Le BAPE constate que le ministère de l’Environnement n’a pas réalisé de suivis périodiques. Il n’a pas non plus documenté l’effet des haldes de résidus miniers sur le milieu aquatique. Et il n’y a aucune information disponible sur la toxicité de l’amiante chez les organismes aquatiques. Il est donc impossible de brosser le portrait précis de la situation.

Des chercheurs estiment que la menace environnementale s’étend bien au-delà des haldes. Ils nous conduisent au nord-ouest du secteur minier, dans le bassin versant de la rivière Bécancour. Le professeur Reinhard Pienitz, du Centre d’études nordiques (CEN) de l’Université Laval, et le doctorant Olivier Jacques ont prélevé de longues carottes de sédiments dans les lacs en amont et en aval des anciennes mines.

« Ça nous renseigne sur des écosystèmes aujourd'hui devenus complètement différents des écosystèmes qui ont existé de façon naturelle, sans impact humain, il y a quelques dizaines ou plus d'une centaine d'années. »

Les chercheurs constatent que les sédiments, transportés par la rivière Bécancour, voyagent jusqu'à l'étang Stater, puis au lac à la Truite, au lac William et enfin jusqu'au lac Joseph. Une course d’environ 25 kilomètres.

Autre constat : les haldes contiennent du magnésium, du chrome et du nickel, et sont alcalines, ce qui fait grimper le pH de la rivière Bécancour et des lacs en aval.

Ça peut changer carrément les organismes qui habitent le milieu

, croit Olivier Jacques, amener une plus grande toxicité de certains métaux, avoir des conséquences sur la vie aquatique des lacs, puis se répercuter sur toute la chaîne alimentaire

.

L’analyse des sédiments démontre à quel point la découverte d’un gisement d’amiante sous le lac Noir dans les années 50 a été désastreuse du point de vue environnemental. Pour l’exploiter, la société minière Lake Asbestos of Quebec a détourné la rivière Bécancour qui alimentait le lac, dragué la boue et asséché le plan d’eau, laissant place à un gigantesque puits d’exploitation à ciel ouvert.

On voit que les lacs reçoivent énormément de sédiments depuis les activités minières et la vidange du lac Noir

, explique Reinhard Pienitz. En effet, les coulées de résidus amiantés sont telles que les lacs en aval perdent de la profondeur et de la superficie, et se transforment lentement mais sûrement en milieux humides.

« L'urgence d'agir est réelle parce que si on ne fait rien, on va assister à un vieillissement rapide de ces lacs. Ces sédiments-là deviennent des bombes à retardement qui éventuellement vont encore accentuer le vieillissement et la contamination des eaux. »

Reverdir les haldesReverdir les haldes

Dans le secteur de Black Lake, bien que la mine Lac d’amiante ne soit plus exploitée, des camions-bennes vont et viennent sur le site de l’ancien puits à ciel ouvert. C’est qu’une grande opération cosmétique est en cours.

Nous y rencontrons des membres de l’entreprise Viridis, spécialisée dans le recyclage des matières résiduelles. Viridis a le mandat de reverdir les haldes de stériles qui n’ont pas de potentiel économique. La végétalisation permet également de réhabiliter le sol et de limiter l’érosion.

Faire pousser des végétaux dans ce désert aride est un défi colossal. Le magnésium dans les haldes est toxique et doit être contré avec un apport en calcium. Puis on doit fabriquer un sol fertile d’une trentaine de centimètres d’épaisseur, à l’aide de matières résiduelles fertilisantes.

« On apporte des mélanges de sols faiblement contaminés, de résidus de désencrage et de boues azotées, de boues de traitement des eaux. On arrive à balancer le ratio magnésium/calcium et ainsi favoriser la disponibilité de certains éléments, notamment du phosphore, pour favoriser l’implantation des graminées. »

On sème ensuite des graminées pérennes pour créer une prairie. Viridis veut aussi implanter une forêt. Elle a donc recours à l’expertise du professeur en sciences de l’environnement à la TELUQ, Nicolas Bélanger. En 2018, une partie du site a été reboisé avec des peupliers hybrides, des arbres à croissance rapide. Aujourd’hui, ces arbres font près de deux mètres de haut.

« Les arbres au début sont très petits, avec un très, très petit diamètre. Et là on voit que le diamètre est significatif après trois ans. C’est quand même impressionnant comme résultat. »

Au total, 10 000 petits arbres adaptés aux conditions hostiles ont servi à reboiser le site de l’ancienne mine : mélèzes, pins et épinettes.

À quelques kilomètres de là, nous apercevons le lac aux eaux turquoise de l’ancienne mine British Canadian, bordé d’un flanc de stériles miniers verdoyant.

Depuis 2015, en récupérant près de 700 000 tonnes de matériaux destinés à l’enfouissement, la firme Englobe y a végétalisé 70 hectares de stériles. Nous marchons dans cette haute prairie de graminées et de légumineuses. Quatorze mille épinettes blanches ont aussi été plantées. La vie reprend. Insectes, oiseaux, dindons sauvages, chevreuils et orignaux fréquentent les lieux.

Une réussite dont s’enorgueillit le propriétaire du site, la Société Asbestos. Avec les stériles, la seule chose qui semblait adéquate c’était de les revégétaliser

, précise son président Guy Bérard. On prévoit continuer ça. Je pense que ça fait partie du legs de la Société envers la région.

Valoriser les résidusValoriser les résidus

Mais pour les collines de résidus amiantés, les compagnies minières ont d’autres projets en tête. Selon elles, un trésor d’une valeur de 400 milliards de dollars dormirait dans ces haldes.

« Ce sont des résidus amiantés qui possèdent entre 30 et 40 pour cent de magnésium. Il y a aussi du zinc, du nickel, d’autres produits stratégiques qui ont une très grande valeur sur le marché. »

Le magnésium connaît une forte demande dans les industries automobile et aérospatiale, et l’entreprise négocie actuellement avec des partenaires en vue d’en faire l’extraction et la commercialisation.

Une usine de production de magnésium, Magnola, a déjà vu le jour au Québec en 2000. Le marché mondial de magnésium s’est effondré et elle a fermé trois ans plus tard. Ses procédés de transformation étaient critiqués pour leurs rejets toxiques.

La Société Asbestos prétend pouvoir développer des technologies sécuritaires. Mais le ministère québécois de l’Environnement tarde à préciser les règles entourant la valorisation des résidus miniers, au grand dam de la Ville de Thetford Mines.

« On a passé à travers le Bureau d’audiences publiques en environnement pour la valorisation de ces matières-là. Puis on n’a toujours pas de retour à savoir comment on peut faire la valorisation, si on peut le faire, comment on peut le faire. »

Et sans la concrétisation de ce projet, la Société Asbestos affirme qu’elle n’a pas les moyens de décontaminer ses anciens sites miniers.

Des cas critiques

Les projets de valorisation des résidus miniers ne sont pas possibles partout. L’ingénieur spécialisé en hydrologie Miroslav Chum nous montre un secteur où des haldes très abruptes, entassées le long de la rivière Bécancour, sont en rupture d’équilibre et où il est difficile d’intervenir sans risquer d’énormes épanchements de sédiments dans le cours d’eau.

Pour protéger la rivière et les lacs de la région, le spécialiste propose une solution radicale sur le site de l’ancien lac Noir. D’abord, aménager un ouvrage de dérivation qui ferait bifurquer les eaux des crues et une portion de la rivière Bécancour vers le puits de la mine. L’immense réservoir se remplirait en quelques années sans altérer le niveau des autres lacs. Puis un autre canal retournerait l’eau du puits directement dans la rivière. Autrement dit, l’ancien puits de mine servirait d’immense bassin de décantation.

« Imaginez-vous : les eaux chargées, avec la qualité d'eau discutable, arrivent au lac, puis il y a un temps de séjour où les sédiments, même les très fins qui sont d’ailleurs les plus dangereux pour l’écosystème aquatique, puissent se déposer. »

Le ministère de l’Environnement reste muetLe ministère de l’Environnement reste muet

Ce projet, et d’autres de moindre envergure, sont sur la table à dessin. Scientifiques et industriels se disent prêts à collaborer pour restaurer les anciens sites miniers. Comme le souligne le président de la Société Asbestos, Guy Bérard, les astres s’alignent pour trouver des solutions innovantes, fonctionnelles et sécuritaires.

Mais toutes les parties impliquées disent attendre un signal clair et l’appui du ministère québécois de l’Environnement. Je ne comprends pas que ce n’est pas le ministère qui entreprend les travaux ici. C’est l’instance qui devrait être le maître d’ouvrage du réaménagement ici

, déplore Miroslav Chum.

« On est dans une situation d’urgence. Faut qu’il y ait une volonté politique de dire : on fast track, puis on fait quelque chose pour contenir l’hémorragie. »

À Québec, le ministère de l’Environnement a refusé, malgré nos demandes répétées, de commenter la situation, précisant toutefois par courriel que les recommandations du BAPE sont analysées et qu’un comité interministériel travaille à l’élaboration d’un plan d’action.

Le reportage de France Beaudoin et de Pier Gagné est diffusé à l'émission La semaine verte le samedi à 17 h et le dimanche à 12 h 30 sur ICI TÉLÉ. À ICI RDI, ce sera le dimanche à 20 h.

Un document réalisé par Radio-Canada Info